RenderMan 27 Feature Reel

Pixarには「芸術がテクノロジーに挑戦し、テクノロジーが芸術にインスピレーションを与える」という格言があります。この言葉は、1988年のRenderManリリース以来、その進化の歩みのあらゆる段階で当てはまってきました。RenderManはコンピュータの性能と限界のバランスを巧みに取りながら進化を続け、長編映画のビジュアルストーリーテリングのための最先端ツールを提供してきたのです。

REYES

レンダリングにおける最初の大きな一歩(1980年代~2000年代初頭)

1988年、PixarはRenderManを発表しました。このソフトウェアは「Reyes」と呼ばれるシステムを基盤に構築されています(Reyesとは “Renders Everything You Ever Saw” の頭文字を取った名称で、カリフォルニア州ポイント・レイエスにちなんでいます)。

当時はハードウェアの性能上、レイトレーシングによる処理は高価すぎて、物理的に正確なライティングや反射などを長編映画で実現することはできませんでした。しかし、Reyesアルゴリズムを巧みに活用することで、レイトレーシングなしにそれらの効果を擬似的に再現し、RenderManでフォトリアルな画像をレンダリングすることが可能になったのです。

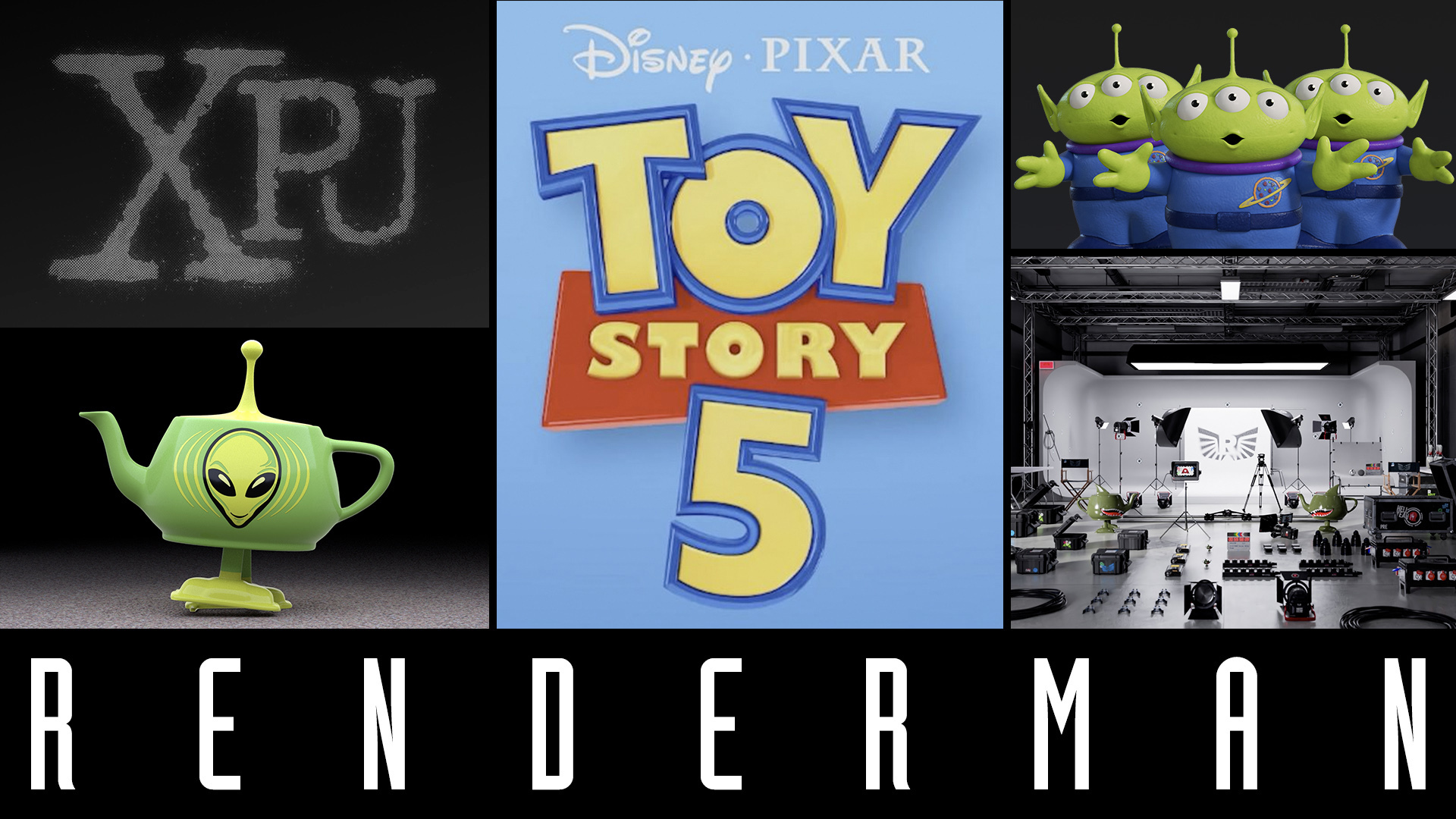

このシステムのおかげで、Pixarは世界初のフルCG長編映画『トイ・ストーリー』(1995年)を制作できました。また、『アビス』(1989年)や『ジュラシック・パーク』(1993年)といった名作の映像もこの技術によって支えられました。しかし、業界が発展するにつれて映像のリアリズムに対する要求も高まっていきます。コンピュータの計算能力が飛躍的に向上すると、レイトレーシングのような新しい手法を用いて反射や影、ライティングをより高い忠実度で再現することが可能になりました。もはやReyesだけでは不十分となり、こうしてRenderManはさらなる進化を遂げたのです。

ハイブリッド・アプローチ

レイトレーシングへの移行(2000年代~2014年)

ハードウェアが一層強力になるにつれ、Pixarはより洗練された手法によって、さらにリアルなライティングや反射、フォトリアリズムを実現できるようになりました。その答えがハイブリッドレンダリングでした。Reyesの効率性を活かしながら、アンビエントオクルージョンやグローバルイルミネーションのような特定の効果にはレイトレーシングを組み合わせる手法です。

『レミーのおいしいレストラン』(2007年)や『カールじいさんの空飛ぶ家』(2009年)といった作品では、レイトレーシングからポイントベース手法まで新たな技術を駆使して、これまでにない映像の忠実度を実現し、大きな成功を収めました。しかし、リアリズムへの要求は一段と高まり、「いっそのこと全てをレイトレーシングにしてしまえばいいのではないか?」という新たな疑問が生まれました。答えは明快でした――当時はコンピュータがそこまで高速ではなかったのです。とはいえ、その問いは「実現可能かどうか」ではなく「いつ実現できるか」に変わっていきました。

RIS

レイトレーシングの本格採用(2014年~2025年)

RenderMan 19では、PixarはRIS(RenderMan Integrator System)と呼ばれる全く新しいアーキテクチャを導入しました。これはフルパストレーシング方式のレンダラーです。このシステムではReyesを完全に廃し、モンテカルロ・レイトレーシングという手法で現実世界のライティングをシミュレートしました。

もはや効果を偽装する必要はなくなり、RenderManは光のあらゆる反射、あらゆる影、あらゆる映り込みを物理的な正確さで計算できるようになりました。これは非常に大きな飛躍です。『ファインディング・ドリー』(2016年)や『リメンバー・ミー』(2017年)といった作品は、これらの進歩を存分に活用しました。

しかし、RISには弱点がありました。それはレンダリングが遅いことです。レイトレーシングには莫大な計算パワーが必要ですが、RISはCPUしか使用していませんでした。そこで登場したのが最新のデノイジング技術です。フルパストレーシングにデノイズ処理を組み合わせることで、プロダクション品質の画像を高速かつ効率的にレンダリングすることが可能になりました。

一方で、GPUも高速化してきましたがメモリに制約がありました。メモリ容量が限られていたため、GPUは長編映画のような複雑なアセットには使えなかったのです。とはいえ、実現までには数年を要しましたが、いずれそのメモリ制限は解消され、GPUが長編映画の制作に耐えうることは明らかでした。こうしてRISに続くレンダラーとして、RenderMan XPUの計画が立てられたのです。

XPU

CPUとGPUの融合(2025年~現在)

RenderMan 27では、PixarはXPUという新しいアーキテクチャを導入しました。これはCPUとGPUの両方のパワーを同時に活用するよう設計されたものです。XPUではアーティストがCPUかGPUかを選ぶ必要はなく、レンダリング処理をその時々で最適なプロセッサに動的に振り分けてくれます。これは単なる性能向上ではなく、思想的な転換とも言えるでしょう。

何十年もの間、レンダリングは忍耐の作業でした。アーティストはフレームを提出して一晩待ち、自分のライティングやシェーディングの設定が狙い通りになっているか、祈るような思いで翌朝を迎えていたのです。しかしXPUでは、このフィードバックループが劇的に短縮されます。アーティストは最終フレームが完成するのを待たずとも有意義な結果を確認でき、インタラクティブなレンダリングセッション中にその場で調整を行ったり、新しいアイデアを試したり、途切れることなくシーンを操作したりすることが可能になります。こうした即時性によって、アーティストはより創造的なアプローチを追求でき、監督からのフィードバックもその場で反映しやすくなります。クリエイティブに関する判断を、想像上ではなく実際に目に見える結果に基づいて下せるようになるのです。

マルチGPU対応により、この利点はさらに拡大され、負荷の大きいシーンでも複数のGPUを活用できるようになりました。CPUとGPUのワークロードをバランスよく分担させることで、XPUは既存ハードウェアの長所と短所を最大限に引き出しています。これは、かつてReyesやRISがそうであったように、ハードウェアの性能と限界に合わせて最適化するアプローチなのです。

要するに、XPUはレンダリングの体験そのものを変えてしまいます。もはや「マシンに何が処理できるか」ではなく、「アーティストが何を試したいか」に重きが置かれるのです。RenderManはクリエイティブな対話の一部となり、もはや作業の遅延要因ではなくなります。

XPU時代の幕開け

XPU時代の幕開け

Pixarのレンダリング技術における革新は、常に計算処理能力の飛躍的な向上と歩調を合わせてきました。Reyesの効率性と革新性はデジタル視覚効果の新時代を切り開き、ハイブリッドレンダリングはリアリズムをさらに押し広げました。RISは光のシミュレーションを完成させ、XPUはインタラクティブかつマルチGPUのレンダリングを実現しました。これらすべての革新はアーティストのニーズによって推進されており、「芸術がテクノロジーに挑戦し、テクノロジーが芸術にインスピレーションを与える」というPixarの格言を改めて証明しています。

未来を見据え、RenderManは今後も進化を続け、長編アニメーションやVFX、そしてその先の分野におけるレンダリングの可能性をさらに押し広げていくことでしょう。

RenderMan 27 XPU vs. RenderMan 26 XPU

ワークフロー機能

機能

RenderMan 27

RenderMan 26

最終フレームレンダリング

✓

✗

マルチGPUサポート

✓

✗

インタラクティブデノイジング

✓

✗

チェックポイント機能

✓

✗

マット&ホールドアウト

✓

✗

Stylized Looks™ in XPU

✓

✗

MaterialX Lamaサポート

✓

✗

ネステッドインスタンシング

✓

限定的サポート

MaterialX in Maya & Solaris

27.xで対応予定

限定的サポート / パターンのみ

DCC互換性

DCCツール

RenderMan 27

RenderMan 26

Maya

2026, 2025, 2024

2023

Houdini

21, 20.5, 20

19.5

Katana

8.0, 7.5, 7.0

5

Blender

3.6+, 4.1+

非対応

VFX Reference Platform

2024標準

2023標準

技術機能

機能

RenderMan 27

RenderMan 26

ClampDepth

✓

✗

ClampLuminance

✓

✗

Cryptomatte

27.xで対応予定

✗

ダイナミックテクスチャキャッシュ

✓

✗

Interior Volume Aggregates

✓

✗

メッシュライト

✓

✗

OpenEXR Deep ID

✓

✗

OSL Display Filters

✓

✗

OSL Sample Filters

✓

✗

OSL Trace

✓

✗

PxrCurvature

✓

✗

PxrDirt

✓

✗

Relative Pixel Variance

✓

✗

機能強化

項目

RenderMan 27

RenderMan 26

Solaris & Houdini機能強化

コードレススキーマ、UI改善

基本的なSolaris統合

テクスチャ管理の最適化

メモリ効率向上のための動的キャッシュ割り当て

静的割り当て

サブサーフェススキャタリング

ノイズ低減と重点サンプリングの向上

従来の動作

ガラス&シングルスキャタリング

屈折とボリューメトリックスキャタリングの改善

限定的な改善

今後の開発予定

機能

リリース予定

Cryptomatte

R27.x

Resume

R27.x

MaterialX

R27.x

Advanced Light Selection

R28

RIS Apple Silicon

R27.x – R28

OSL mutable context

R28

LookdevX for Maya

R28

レンダリングにおける最初の大きな一歩(1980年代~2000年代初頭)

1988年、PixarはRenderManを発表しました。このソフトウェアは「Reyes」と呼ばれるシステムを基盤に構築されています(Reyesとは “Renders Everything You Ever Saw” の頭文字を取った名称で、カリフォルニア州ポイント・レイエスにちなんでいます)。

当時はハードウェアの性能上、レイトレーシングによる処理は高価すぎて、物理的に正確なライティングや反射などを長編映画で実現することはできませんでした。しかし、Reyesアルゴリズムを巧みに活用することで、レイトレーシングなしにそれらの効果を擬似的に再現し、RenderManでフォトリアルな画像をレンダリングすることが可能になったのです。

このシステムのおかげで、Pixarは世界初のフルCG長編映画『トイ・ストーリー』(1995年)を制作できました。また、『アビス』(1989年)や『ジュラシック・パーク』(1993年)といった名作の映像もこの技術によって支えられました。しかし、業界が発展するにつれて映像のリアリズムに対する要求も高まっていきます。コンピュータの計算能力が飛躍的に向上すると、レイトレーシングのような新しい手法を用いて反射や影、ライティングをより高い忠実度で再現することが可能になりました。もはやReyesだけでは不十分となり、こうしてRenderManはさらなる進化を遂げたのです。

当時はハードウェアの性能上、レイトレーシングによる処理は高価すぎて、物理的に正確なライティングや反射などを長編映画で実現することはできませんでした。しかし、Reyesアルゴリズムを巧みに活用することで、レイトレーシングなしにそれらの効果を擬似的に再現し、RenderManでフォトリアルな画像をレンダリングすることが可能になったのです。

このシステムのおかげで、Pixarは世界初のフルCG長編映画『トイ・ストーリー』(1995年)を制作できました。また、『アビス』(1989年)や『ジュラシック・パーク』(1993年)といった名作の映像もこの技術によって支えられました。しかし、業界が発展するにつれて映像のリアリズムに対する要求も高まっていきます。コンピュータの計算能力が飛躍的に向上すると、レイトレーシングのような新しい手法を用いて反射や影、ライティングをより高い忠実度で再現することが可能になりました。もはやReyesだけでは不十分となり、こうしてRenderManはさらなる進化を遂げたのです。

ハイブリッド・アプローチ

レイトレーシングへの移行(2000年代~2014年)

ハードウェアが一層強力になるにつれ、Pixarはより洗練された手法によって、さらにリアルなライティングや反射、フォトリアリズムを実現できるようになりました。その答えがハイブリッドレンダリングでした。Reyesの効率性を活かしながら、アンビエントオクルージョンやグローバルイルミネーションのような特定の効果にはレイトレーシングを組み合わせる手法です。

『レミーのおいしいレストラン』(2007年)や『カールじいさんの空飛ぶ家』(2009年)といった作品では、レイトレーシングからポイントベース手法まで新たな技術を駆使して、これまでにない映像の忠実度を実現し、大きな成功を収めました。しかし、リアリズムへの要求は一段と高まり、「いっそのこと全てをレイトレーシングにしてしまえばいいのではないか?」という新たな疑問が生まれました。答えは明快でした――当時はコンピュータがそこまで高速ではなかったのです。とはいえ、その問いは「実現可能かどうか」ではなく「いつ実現できるか」に変わっていきました。

RIS

レイトレーシングの本格採用(2014年~2025年)

RenderMan 19では、PixarはRIS(RenderMan Integrator System)と呼ばれる全く新しいアーキテクチャを導入しました。これはフルパストレーシング方式のレンダラーです。このシステムではReyesを完全に廃し、モンテカルロ・レイトレーシングという手法で現実世界のライティングをシミュレートしました。

もはや効果を偽装する必要はなくなり、RenderManは光のあらゆる反射、あらゆる影、あらゆる映り込みを物理的な正確さで計算できるようになりました。これは非常に大きな飛躍です。『ファインディング・ドリー』(2016年)や『リメンバー・ミー』(2017年)といった作品は、これらの進歩を存分に活用しました。

しかし、RISには弱点がありました。それはレンダリングが遅いことです。レイトレーシングには莫大な計算パワーが必要ですが、RISはCPUしか使用していませんでした。そこで登場したのが最新のデノイジング技術です。フルパストレーシングにデノイズ処理を組み合わせることで、プロダクション品質の画像を高速かつ効率的にレンダリングすることが可能になりました。

一方で、GPUも高速化してきましたがメモリに制約がありました。メモリ容量が限られていたため、GPUは長編映画のような複雑なアセットには使えなかったのです。とはいえ、実現までには数年を要しましたが、いずれそのメモリ制限は解消され、GPUが長編映画の制作に耐えうることは明らかでした。こうしてRISに続くレンダラーとして、RenderMan XPUの計画が立てられたのです。

XPU

CPUとGPUの融合(2025年~現在)

RenderMan 27では、PixarはXPUという新しいアーキテクチャを導入しました。これはCPUとGPUの両方のパワーを同時に活用するよう設計されたものです。XPUではアーティストがCPUかGPUかを選ぶ必要はなく、レンダリング処理をその時々で最適なプロセッサに動的に振り分けてくれます。これは単なる性能向上ではなく、思想的な転換とも言えるでしょう。

何十年もの間、レンダリングは忍耐の作業でした。アーティストはフレームを提出して一晩待ち、自分のライティングやシェーディングの設定が狙い通りになっているか、祈るような思いで翌朝を迎えていたのです。しかしXPUでは、このフィードバックループが劇的に短縮されます。アーティストは最終フレームが完成するのを待たずとも有意義な結果を確認でき、インタラクティブなレンダリングセッション中にその場で調整を行ったり、新しいアイデアを試したり、途切れることなくシーンを操作したりすることが可能になります。こうした即時性によって、アーティストはより創造的なアプローチを追求でき、監督からのフィードバックもその場で反映しやすくなります。クリエイティブに関する判断を、想像上ではなく実際に目に見える結果に基づいて下せるようになるのです。

マルチGPU対応により、この利点はさらに拡大され、負荷の大きいシーンでも複数のGPUを活用できるようになりました。CPUとGPUのワークロードをバランスよく分担させることで、XPUは既存ハードウェアの長所と短所を最大限に引き出しています。これは、かつてReyesやRISがそうであったように、ハードウェアの性能と限界に合わせて最適化するアプローチなのです。

要するに、XPUはレンダリングの体験そのものを変えてしまいます。もはや「マシンに何が処理できるか」ではなく、「アーティストが何を試したいか」に重きが置かれるのです。RenderManはクリエイティブな対話の一部となり、もはや作業の遅延要因ではなくなります。

XPU時代の幕開け

XPU時代の幕開け

Pixarのレンダリング技術における革新は、常に計算処理能力の飛躍的な向上と歩調を合わせてきました。Reyesの効率性と革新性はデジタル視覚効果の新時代を切り開き、ハイブリッドレンダリングはリアリズムをさらに押し広げました。RISは光のシミュレーションを完成させ、XPUはインタラクティブかつマルチGPUのレンダリングを実現しました。これらすべての革新はアーティストのニーズによって推進されており、「芸術がテクノロジーに挑戦し、テクノロジーが芸術にインスピレーションを与える」というPixarの格言を改めて証明しています。

未来を見据え、RenderManは今後も進化を続け、長編アニメーションやVFX、そしてその先の分野におけるレンダリングの可能性をさらに押し広げていくことでしょう。

RenderMan 27 XPU vs. RenderMan 26 XPU

ワークフロー機能

機能

RenderMan 27

RenderMan 26

最終フレームレンダリング

✓

✗

マルチGPUサポート

✓

✗

インタラクティブデノイジング

✓

✗

チェックポイント機能

✓

✗

マット&ホールドアウト

✓

✗

Stylized Looks™ in XPU

✓

✗

MaterialX Lamaサポート

✓

✗

ネステッドインスタンシング

✓

限定的サポート

MaterialX in Maya & Solaris

27.xで対応予定

限定的サポート / パターンのみ

DCC互換性

DCCツール

RenderMan 27

RenderMan 26

Maya

2026, 2025, 2024

2023

Houdini

21, 20.5, 20

19.5

Katana

8.0, 7.5, 7.0

5

Blender

3.6+, 4.1+

非対応

VFX Reference Platform

2024標準

2023標準

技術機能

機能

RenderMan 27

RenderMan 26

ClampDepth

✓

✗

ClampLuminance

✓

✗

Cryptomatte

27.xで対応予定

✗

ダイナミックテクスチャキャッシュ

✓

✗

Interior Volume Aggregates

✓

✗

メッシュライト

✓

✗

OpenEXR Deep ID

✓

✗

OSL Display Filters

✓

✗

OSL Sample Filters

✓

✗

OSL Trace

✓

✗

PxrCurvature

✓

✗

PxrDirt

✓

✗

Relative Pixel Variance

✓

✗

機能強化

項目

RenderMan 27

RenderMan 26

Solaris & Houdini機能強化

コードレススキーマ、UI改善

基本的なSolaris統合

テクスチャ管理の最適化

メモリ効率向上のための動的キャッシュ割り当て

静的割り当て

サブサーフェススキャタリング

ノイズ低減と重点サンプリングの向上

従来の動作

ガラス&シングルスキャタリング

屈折とボリューメトリックスキャタリングの改善

限定的な改善

今後の開発予定

機能

リリース予定

Cryptomatte

R27.x

Resume

R27.x

MaterialX

R27.x

Advanced Light Selection

R28

RIS Apple Silicon

R27.x – R28

OSL mutable context

R28

LookdevX for Maya

R28

レイトレーシングへの移行(2000年代~2014年)

ハードウェアが一層強力になるにつれ、Pixarはより洗練された手法によって、さらにリアルなライティングや反射、フォトリアリズムを実現できるようになりました。その答えがハイブリッドレンダリングでした。Reyesの効率性を活かしながら、アンビエントオクルージョンやグローバルイルミネーションのような特定の効果にはレイトレーシングを組み合わせる手法です。

『レミーのおいしいレストラン』(2007年)や『カールじいさんの空飛ぶ家』(2009年)といった作品では、レイトレーシングからポイントベース手法まで新たな技術を駆使して、これまでにない映像の忠実度を実現し、大きな成功を収めました。しかし、リアリズムへの要求は一段と高まり、「いっそのこと全てをレイトレーシングにしてしまえばいいのではないか?」という新たな疑問が生まれました。答えは明快でした――当時はコンピュータがそこまで高速ではなかったのです。とはいえ、その問いは「実現可能かどうか」ではなく「いつ実現できるか」に変わっていきました。

『レミーのおいしいレストラン』(2007年)や『カールじいさんの空飛ぶ家』(2009年)といった作品では、レイトレーシングからポイントベース手法まで新たな技術を駆使して、これまでにない映像の忠実度を実現し、大きな成功を収めました。しかし、リアリズムへの要求は一段と高まり、「いっそのこと全てをレイトレーシングにしてしまえばいいのではないか?」という新たな疑問が生まれました。答えは明快でした――当時はコンピュータがそこまで高速ではなかったのです。とはいえ、その問いは「実現可能かどうか」ではなく「いつ実現できるか」に変わっていきました。

RIS

レイトレーシングの本格採用(2014年~2025年)

RenderMan 19では、PixarはRIS(RenderMan Integrator System)と呼ばれる全く新しいアーキテクチャを導入しました。これはフルパストレーシング方式のレンダラーです。このシステムではReyesを完全に廃し、モンテカルロ・レイトレーシングという手法で現実世界のライティングをシミュレートしました。

もはや効果を偽装する必要はなくなり、RenderManは光のあらゆる反射、あらゆる影、あらゆる映り込みを物理的な正確さで計算できるようになりました。これは非常に大きな飛躍です。『ファインディング・ドリー』(2016年)や『リメンバー・ミー』(2017年)といった作品は、これらの進歩を存分に活用しました。

しかし、RISには弱点がありました。それはレンダリングが遅いことです。レイトレーシングには莫大な計算パワーが必要ですが、RISはCPUしか使用していませんでした。そこで登場したのが最新のデノイジング技術です。フルパストレーシングにデノイズ処理を組み合わせることで、プロダクション品質の画像を高速かつ効率的にレンダリングすることが可能になりました。

一方で、GPUも高速化してきましたがメモリに制約がありました。メモリ容量が限られていたため、GPUは長編映画のような複雑なアセットには使えなかったのです。とはいえ、実現までには数年を要しましたが、いずれそのメモリ制限は解消され、GPUが長編映画の制作に耐えうることは明らかでした。こうしてRISに続くレンダラーとして、RenderMan XPUの計画が立てられたのです。

XPU

CPUとGPUの融合(2025年~現在)

RenderMan 27では、PixarはXPUという新しいアーキテクチャを導入しました。これはCPUとGPUの両方のパワーを同時に活用するよう設計されたものです。XPUではアーティストがCPUかGPUかを選ぶ必要はなく、レンダリング処理をその時々で最適なプロセッサに動的に振り分けてくれます。これは単なる性能向上ではなく、思想的な転換とも言えるでしょう。

何十年もの間、レンダリングは忍耐の作業でした。アーティストはフレームを提出して一晩待ち、自分のライティングやシェーディングの設定が狙い通りになっているか、祈るような思いで翌朝を迎えていたのです。しかしXPUでは、このフィードバックループが劇的に短縮されます。アーティストは最終フレームが完成するのを待たずとも有意義な結果を確認でき、インタラクティブなレンダリングセッション中にその場で調整を行ったり、新しいアイデアを試したり、途切れることなくシーンを操作したりすることが可能になります。こうした即時性によって、アーティストはより創造的なアプローチを追求でき、監督からのフィードバックもその場で反映しやすくなります。クリエイティブに関する判断を、想像上ではなく実際に目に見える結果に基づいて下せるようになるのです。

マルチGPU対応により、この利点はさらに拡大され、負荷の大きいシーンでも複数のGPUを活用できるようになりました。CPUとGPUのワークロードをバランスよく分担させることで、XPUは既存ハードウェアの長所と短所を最大限に引き出しています。これは、かつてReyesやRISがそうであったように、ハードウェアの性能と限界に合わせて最適化するアプローチなのです。

要するに、XPUはレンダリングの体験そのものを変えてしまいます。もはや「マシンに何が処理できるか」ではなく、「アーティストが何を試したいか」に重きが置かれるのです。RenderManはクリエイティブな対話の一部となり、もはや作業の遅延要因ではなくなります。

XPU時代の幕開け

XPU時代の幕開け

Pixarのレンダリング技術における革新は、常に計算処理能力の飛躍的な向上と歩調を合わせてきました。Reyesの効率性と革新性はデジタル視覚効果の新時代を切り開き、ハイブリッドレンダリングはリアリズムをさらに押し広げました。RISは光のシミュレーションを完成させ、XPUはインタラクティブかつマルチGPUのレンダリングを実現しました。これらすべての革新はアーティストのニーズによって推進されており、「芸術がテクノロジーに挑戦し、テクノロジーが芸術にインスピレーションを与える」というPixarの格言を改めて証明しています。

未来を見据え、RenderManは今後も進化を続け、長編アニメーションやVFX、そしてその先の分野におけるレンダリングの可能性をさらに押し広げていくことでしょう。

RenderMan 27 XPU vs. RenderMan 26 XPU

ワークフロー機能

機能

RenderMan 27

RenderMan 26

最終フレームレンダリング

✓

✗

マルチGPUサポート

✓

✗

インタラクティブデノイジング

✓

✗

チェックポイント機能

✓

✗

マット&ホールドアウト

✓

✗

Stylized Looks™ in XPU

✓

✗

MaterialX Lamaサポート

✓

✗

ネステッドインスタンシング

✓

限定的サポート

MaterialX in Maya & Solaris

27.xで対応予定

限定的サポート / パターンのみ

DCC互換性

DCCツール

RenderMan 27

RenderMan 26

Maya

2026, 2025, 2024

2023

Houdini

21, 20.5, 20

19.5

Katana

8.0, 7.5, 7.0

5

Blender

3.6+, 4.1+

非対応

VFX Reference Platform

2024標準

2023標準

技術機能

機能

RenderMan 27

RenderMan 26

ClampDepth

✓

✗

ClampLuminance

✓

✗

Cryptomatte

27.xで対応予定

✗

ダイナミックテクスチャキャッシュ

✓

✗

Interior Volume Aggregates

✓

✗

メッシュライト

✓

✗

OpenEXR Deep ID

✓

✗

OSL Display Filters

✓

✗

OSL Sample Filters

✓

✗

OSL Trace

✓

✗

PxrCurvature

✓

✗

PxrDirt

✓

✗

Relative Pixel Variance

✓

✗

機能強化

項目

RenderMan 27

RenderMan 26

Solaris & Houdini機能強化

コードレススキーマ、UI改善

基本的なSolaris統合

テクスチャ管理の最適化

メモリ効率向上のための動的キャッシュ割り当て

静的割り当て

サブサーフェススキャタリング

ノイズ低減と重点サンプリングの向上

従来の動作

ガラス&シングルスキャタリング

屈折とボリューメトリックスキャタリングの改善

限定的な改善

今後の開発予定

機能

リリース予定

Cryptomatte

R27.x

Resume

R27.x

MaterialX

R27.x

Advanced Light Selection

R28

RIS Apple Silicon

R27.x – R28

OSL mutable context

R28

LookdevX for Maya

R28

レイトレーシングの本格採用(2014年~2025年)

RenderMan 19では、PixarはRIS(RenderMan Integrator System)と呼ばれる全く新しいアーキテクチャを導入しました。これはフルパストレーシング方式のレンダラーです。このシステムではReyesを完全に廃し、モンテカルロ・レイトレーシングという手法で現実世界のライティングをシミュレートしました。

もはや効果を偽装する必要はなくなり、RenderManは光のあらゆる反射、あらゆる影、あらゆる映り込みを物理的な正確さで計算できるようになりました。これは非常に大きな飛躍です。『ファインディング・ドリー』(2016年)や『リメンバー・ミー』(2017年)といった作品は、これらの進歩を存分に活用しました。

しかし、RISには弱点がありました。それはレンダリングが遅いことです。レイトレーシングには莫大な計算パワーが必要ですが、RISはCPUしか使用していませんでした。そこで登場したのが最新のデノイジング技術です。フルパストレーシングにデノイズ処理を組み合わせることで、プロダクション品質の画像を高速かつ効率的にレンダリングすることが可能になりました。

一方で、GPUも高速化してきましたがメモリに制約がありました。メモリ容量が限られていたため、GPUは長編映画のような複雑なアセットには使えなかったのです。とはいえ、実現までには数年を要しましたが、いずれそのメモリ制限は解消され、GPUが長編映画の制作に耐えうることは明らかでした。こうしてRISに続くレンダラーとして、RenderMan XPUの計画が立てられたのです。

もはや効果を偽装する必要はなくなり、RenderManは光のあらゆる反射、あらゆる影、あらゆる映り込みを物理的な正確さで計算できるようになりました。これは非常に大きな飛躍です。『ファインディング・ドリー』(2016年)や『リメンバー・ミー』(2017年)といった作品は、これらの進歩を存分に活用しました。

しかし、RISには弱点がありました。それはレンダリングが遅いことです。レイトレーシングには莫大な計算パワーが必要ですが、RISはCPUしか使用していませんでした。そこで登場したのが最新のデノイジング技術です。フルパストレーシングにデノイズ処理を組み合わせることで、プロダクション品質の画像を高速かつ効率的にレンダリングすることが可能になりました。

一方で、GPUも高速化してきましたがメモリに制約がありました。メモリ容量が限られていたため、GPUは長編映画のような複雑なアセットには使えなかったのです。とはいえ、実現までには数年を要しましたが、いずれそのメモリ制限は解消され、GPUが長編映画の制作に耐えうることは明らかでした。こうしてRISに続くレンダラーとして、RenderMan XPUの計画が立てられたのです。

XPU

CPUとGPUの融合(2025年~現在)

RenderMan 27では、PixarはXPUという新しいアーキテクチャを導入しました。これはCPUとGPUの両方のパワーを同時に活用するよう設計されたものです。XPUではアーティストがCPUかGPUかを選ぶ必要はなく、レンダリング処理をその時々で最適なプロセッサに動的に振り分けてくれます。これは単なる性能向上ではなく、思想的な転換とも言えるでしょう。

何十年もの間、レンダリングは忍耐の作業でした。アーティストはフレームを提出して一晩待ち、自分のライティングやシェーディングの設定が狙い通りになっているか、祈るような思いで翌朝を迎えていたのです。しかしXPUでは、このフィードバックループが劇的に短縮されます。アーティストは最終フレームが完成するのを待たずとも有意義な結果を確認でき、インタラクティブなレンダリングセッション中にその場で調整を行ったり、新しいアイデアを試したり、途切れることなくシーンを操作したりすることが可能になります。こうした即時性によって、アーティストはより創造的なアプローチを追求でき、監督からのフィードバックもその場で反映しやすくなります。クリエイティブに関する判断を、想像上ではなく実際に目に見える結果に基づいて下せるようになるのです。

マルチGPU対応により、この利点はさらに拡大され、負荷の大きいシーンでも複数のGPUを活用できるようになりました。CPUとGPUのワークロードをバランスよく分担させることで、XPUは既存ハードウェアの長所と短所を最大限に引き出しています。これは、かつてReyesやRISがそうであったように、ハードウェアの性能と限界に合わせて最適化するアプローチなのです。

要するに、XPUはレンダリングの体験そのものを変えてしまいます。もはや「マシンに何が処理できるか」ではなく、「アーティストが何を試したいか」に重きが置かれるのです。RenderManはクリエイティブな対話の一部となり、もはや作業の遅延要因ではなくなります。

XPU時代の幕開け

XPU時代の幕開け

Pixarのレンダリング技術における革新は、常に計算処理能力の飛躍的な向上と歩調を合わせてきました。Reyesの効率性と革新性はデジタル視覚効果の新時代を切り開き、ハイブリッドレンダリングはリアリズムをさらに押し広げました。RISは光のシミュレーションを完成させ、XPUはインタラクティブかつマルチGPUのレンダリングを実現しました。これらすべての革新はアーティストのニーズによって推進されており、「芸術がテクノロジーに挑戦し、テクノロジーが芸術にインスピレーションを与える」というPixarの格言を改めて証明しています。

未来を見据え、RenderManは今後も進化を続け、長編アニメーションやVFX、そしてその先の分野におけるレンダリングの可能性をさらに押し広げていくことでしょう。

RenderMan 27 XPU vs. RenderMan 26 XPU

ワークフロー機能

機能

RenderMan 27

RenderMan 26

最終フレームレンダリング

✓

✗

マルチGPUサポート

✓

✗

インタラクティブデノイジング

✓

✗

チェックポイント機能

✓

✗

マット&ホールドアウト

✓

✗

Stylized Looks™ in XPU

✓

✗

MaterialX Lamaサポート

✓

✗

ネステッドインスタンシング

✓

限定的サポート

MaterialX in Maya & Solaris

27.xで対応予定

限定的サポート / パターンのみ

DCC互換性

DCCツール

RenderMan 27

RenderMan 26

Maya

2026, 2025, 2024

2023

Houdini

21, 20.5, 20

19.5

Katana

8.0, 7.5, 7.0

5

Blender

3.6+, 4.1+

非対応

VFX Reference Platform

2024標準

2023標準

技術機能

機能

RenderMan 27

RenderMan 26

ClampDepth

✓

✗

ClampLuminance

✓

✗

Cryptomatte

27.xで対応予定

✗

ダイナミックテクスチャキャッシュ

✓

✗

Interior Volume Aggregates

✓

✗

メッシュライト

✓

✗

OpenEXR Deep ID

✓

✗

OSL Display Filters

✓

✗

OSL Sample Filters

✓

✗

OSL Trace

✓

✗

PxrCurvature

✓

✗

PxrDirt

✓

✗

Relative Pixel Variance

✓

✗

機能強化

項目

RenderMan 27

RenderMan 26

Solaris & Houdini機能強化

コードレススキーマ、UI改善

基本的なSolaris統合

テクスチャ管理の最適化

メモリ効率向上のための動的キャッシュ割り当て

静的割り当て

サブサーフェススキャタリング

ノイズ低減と重点サンプリングの向上

従来の動作

ガラス&シングルスキャタリング

屈折とボリューメトリックスキャタリングの改善

限定的な改善

今後の開発予定

機能

リリース予定

Cryptomatte

R27.x

Resume

R27.x

MaterialX

R27.x

Advanced Light Selection

R28

RIS Apple Silicon

R27.x – R28

OSL mutable context

R28

LookdevX for Maya

R28

CPUとGPUの融合(2025年~現在)

RenderMan 27では、PixarはXPUという新しいアーキテクチャを導入しました。これはCPUとGPUの両方のパワーを同時に活用するよう設計されたものです。XPUではアーティストがCPUかGPUかを選ぶ必要はなく、レンダリング処理をその時々で最適なプロセッサに動的に振り分けてくれます。これは単なる性能向上ではなく、思想的な転換とも言えるでしょう。

何十年もの間、レンダリングは忍耐の作業でした。アーティストはフレームを提出して一晩待ち、自分のライティングやシェーディングの設定が狙い通りになっているか、祈るような思いで翌朝を迎えていたのです。しかしXPUでは、このフィードバックループが劇的に短縮されます。アーティストは最終フレームが完成するのを待たずとも有意義な結果を確認でき、インタラクティブなレンダリングセッション中にその場で調整を行ったり、新しいアイデアを試したり、途切れることなくシーンを操作したりすることが可能になります。こうした即時性によって、アーティストはより創造的なアプローチを追求でき、監督からのフィードバックもその場で反映しやすくなります。クリエイティブに関する判断を、想像上ではなく実際に目に見える結果に基づいて下せるようになるのです。

マルチGPU対応により、この利点はさらに拡大され、負荷の大きいシーンでも複数のGPUを活用できるようになりました。CPUとGPUのワークロードをバランスよく分担させることで、XPUは既存ハードウェアの長所と短所を最大限に引き出しています。これは、かつてReyesやRISがそうであったように、ハードウェアの性能と限界に合わせて最適化するアプローチなのです。

要するに、XPUはレンダリングの体験そのものを変えてしまいます。もはや「マシンに何が処理できるか」ではなく、「アーティストが何を試したいか」に重きが置かれるのです。RenderManはクリエイティブな対話の一部となり、もはや作業の遅延要因ではなくなります。

何十年もの間、レンダリングは忍耐の作業でした。アーティストはフレームを提出して一晩待ち、自分のライティングやシェーディングの設定が狙い通りになっているか、祈るような思いで翌朝を迎えていたのです。しかしXPUでは、このフィードバックループが劇的に短縮されます。アーティストは最終フレームが完成するのを待たずとも有意義な結果を確認でき、インタラクティブなレンダリングセッション中にその場で調整を行ったり、新しいアイデアを試したり、途切れることなくシーンを操作したりすることが可能になります。こうした即時性によって、アーティストはより創造的なアプローチを追求でき、監督からのフィードバックもその場で反映しやすくなります。クリエイティブに関する判断を、想像上ではなく実際に目に見える結果に基づいて下せるようになるのです。

マルチGPU対応により、この利点はさらに拡大され、負荷の大きいシーンでも複数のGPUを活用できるようになりました。CPUとGPUのワークロードをバランスよく分担させることで、XPUは既存ハードウェアの長所と短所を最大限に引き出しています。これは、かつてReyesやRISがそうであったように、ハードウェアの性能と限界に合わせて最適化するアプローチなのです。

要するに、XPUはレンダリングの体験そのものを変えてしまいます。もはや「マシンに何が処理できるか」ではなく、「アーティストが何を試したいか」に重きが置かれるのです。RenderManはクリエイティブな対話の一部となり、もはや作業の遅延要因ではなくなります。

XPU時代の幕開け

XPU時代の幕開け

Pixarのレンダリング技術における革新は、常に計算処理能力の飛躍的な向上と歩調を合わせてきました。Reyesの効率性と革新性はデジタル視覚効果の新時代を切り開き、ハイブリッドレンダリングはリアリズムをさらに押し広げました。RISは光のシミュレーションを完成させ、XPUはインタラクティブかつマルチGPUのレンダリングを実現しました。これらすべての革新はアーティストのニーズによって推進されており、「芸術がテクノロジーに挑戦し、テクノロジーが芸術にインスピレーションを与える」というPixarの格言を改めて証明しています。

未来を見据え、RenderManは今後も進化を続け、長編アニメーションやVFX、そしてその先の分野におけるレンダリングの可能性をさらに押し広げていくことでしょう。

RenderMan 27 XPU vs. RenderMan 26 XPU

ワークフロー機能

機能

RenderMan 27

RenderMan 26

最終フレームレンダリング

✓

✗

マルチGPUサポート

✓

✗

インタラクティブデノイジング

✓

✗

チェックポイント機能

✓

✗

マット&ホールドアウト

✓

✗

Stylized Looks™ in XPU

✓

✗

MaterialX Lamaサポート

✓

✗

ネステッドインスタンシング

✓

限定的サポート

MaterialX in Maya & Solaris

27.xで対応予定

限定的サポート / パターンのみ

DCC互換性

DCCツール

RenderMan 27

RenderMan 26

Maya

2026, 2025, 2024

2023

Houdini

21, 20.5, 20

19.5

Katana

8.0, 7.5, 7.0

5

Blender

3.6+, 4.1+

非対応

VFX Reference Platform

2024標準

2023標準

技術機能

機能

RenderMan 27

RenderMan 26

ClampDepth

✓

✗

ClampLuminance

✓

✗

Cryptomatte

27.xで対応予定

✗

ダイナミックテクスチャキャッシュ

✓

✗

Interior Volume Aggregates

✓

✗

メッシュライト

✓

✗

OpenEXR Deep ID

✓

✗

OSL Display Filters

✓

✗

OSL Sample Filters

✓

✗

OSL Trace

✓

✗

PxrCurvature

✓

✗

PxrDirt

✓

✗

Relative Pixel Variance

✓

✗

機能強化

項目

RenderMan 27

RenderMan 26

Solaris & Houdini機能強化

コードレススキーマ、UI改善

基本的なSolaris統合

テクスチャ管理の最適化

メモリ効率向上のための動的キャッシュ割り当て

静的割り当て

サブサーフェススキャタリング

ノイズ低減と重点サンプリングの向上

従来の動作

ガラス&シングルスキャタリング

屈折とボリューメトリックスキャタリングの改善

限定的な改善

今後の開発予定

機能

リリース予定

Cryptomatte

R27.x

Resume

R27.x

MaterialX

R27.x

Advanced Light Selection

R28

RIS Apple Silicon

R27.x – R28

OSL mutable context

R28

LookdevX for Maya

R28

XPU時代の幕開け

Pixarのレンダリング技術における革新は、常に計算処理能力の飛躍的な向上と歩調を合わせてきました。Reyesの効率性と革新性はデジタル視覚効果の新時代を切り開き、ハイブリッドレンダリングはリアリズムをさらに押し広げました。RISは光のシミュレーションを完成させ、XPUはインタラクティブかつマルチGPUのレンダリングを実現しました。これらすべての革新はアーティストのニーズによって推進されており、「芸術がテクノロジーに挑戦し、テクノロジーが芸術にインスピレーションを与える」というPixarの格言を改めて証明しています。

未来を見据え、RenderManは今後も進化を続け、長編アニメーションやVFX、そしてその先の分野におけるレンダリングの可能性をさらに押し広げていくことでしょう。

未来を見据え、RenderManは今後も進化を続け、長編アニメーションやVFX、そしてその先の分野におけるレンダリングの可能性をさらに押し広げていくことでしょう。

RenderMan 27 XPU vs. RenderMan 26 XPU

ワークフロー機能

機能

RenderMan 27

RenderMan 26

最終フレームレンダリング

✓

✗

マルチGPUサポート

✓

✗

インタラクティブデノイジング

✓

✗

チェックポイント機能

✓

✗

マット&ホールドアウト

✓

✗

Stylized Looks™ in XPU

✓

✗

MaterialX Lamaサポート

✓

✗

ネステッドインスタンシング

✓

限定的サポート

MaterialX in Maya & Solaris

27.xで対応予定

限定的サポート / パターンのみ

DCC互換性

DCCツール

RenderMan 27

RenderMan 26

Maya

2026, 2025, 2024

2023

Houdini

21, 20.5, 20

19.5

Katana

8.0, 7.5, 7.0

5

Blender

3.6+, 4.1+

非対応

VFX Reference Platform

2024標準

2023標準

技術機能

機能

RenderMan 27

RenderMan 26

ClampDepth

✓

✗

ClampLuminance

✓

✗

Cryptomatte

27.xで対応予定

✗

ダイナミックテクスチャキャッシュ

✓

✗

Interior Volume Aggregates

✓

✗

メッシュライト

✓

✗

OpenEXR Deep ID

✓

✗

OSL Display Filters

✓

✗

OSL Sample Filters

✓

✗

OSL Trace

✓

✗

PxrCurvature

✓

✗

PxrDirt

✓

✗

Relative Pixel Variance

✓

✗

機能強化

項目

RenderMan 27

RenderMan 26

Solaris & Houdini機能強化

コードレススキーマ、UI改善

基本的なSolaris統合

テクスチャ管理の最適化

メモリ効率向上のための動的キャッシュ割り当て

静的割り当て

サブサーフェススキャタリング

ノイズ低減と重点サンプリングの向上

従来の動作

ガラス&シングルスキャタリング

屈折とボリューメトリックスキャタリングの改善

限定的な改善

今後の開発予定

機能

リリース予定

Cryptomatte

R27.x

Resume

R27.x

MaterialX

R27.x

Advanced Light Selection

R28

RIS Apple Silicon

R27.x – R28

OSL mutable context

R28

LookdevX for Maya

R28

ワークフロー機能

| 機能 | RenderMan 27 | RenderMan 26 |

|---|---|---|

| 最終フレームレンダリング | ✓ | ✗ |

| マルチGPUサポート | ✓ | ✗ |

| インタラクティブデノイジング | ✓ | ✗ |

| チェックポイント機能 | ✓ | ✗ |

| マット&ホールドアウト | ✓ | ✗ |

| Stylized Looks™ in XPU | ✓ | ✗ |

| MaterialX Lamaサポート | ✓ | ✗ |

| ネステッドインスタンシング | ✓ | 限定的サポート |

| MaterialX in Maya & Solaris | 27.xで対応予定 | 限定的サポート / パターンのみ |

DCC互換性

| DCCツール | RenderMan 27 | RenderMan 26 |

|---|---|---|

| Maya | 2026, 2025, 2024 | 2023 |

| Houdini | 21, 20.5, 20 | 19.5 |

| Katana | 8.0, 7.5, 7.0 | 5 |

| Blender | 3.6+, 4.1+ | 非対応 |

| VFX Reference Platform | 2024標準 | 2023標準 |

技術機能

| 機能 | RenderMan 27 | RenderMan 26 |

|---|---|---|

| ClampDepth | ✓ | ✗ |

| ClampLuminance | ✓ | ✗ |

| Cryptomatte | 27.xで対応予定 | ✗ |

| ダイナミックテクスチャキャッシュ | ✓ | ✗ |

| Interior Volume Aggregates | ✓ | ✗ |

| メッシュライト | ✓ | ✗ |

| OpenEXR Deep ID | ✓ | ✗ |

| OSL Display Filters | ✓ | ✗ |

| OSL Sample Filters | ✓ | ✗ |

| OSL Trace | ✓ | ✗ |

| PxrCurvature | ✓ | ✗ |

| PxrDirt | ✓ | ✗ |

| Relative Pixel Variance | ✓ | ✗ |

機能強化

| 項目 | RenderMan 27 | RenderMan 26 |

|---|---|---|

| Solaris & Houdini機能強化 | コードレススキーマ、UI改善 | 基本的なSolaris統合 |

| テクスチャ管理の最適化 | メモリ効率向上のための動的キャッシュ割り当て | 静的割り当て |

| サブサーフェススキャタリング | ノイズ低減と重点サンプリングの向上 | 従来の動作 |

| ガラス&シングルスキャタリング | 屈折とボリューメトリックスキャタリングの改善 | 限定的な改善 |

今後の開発予定

| 機能 | リリース予定 |

|---|---|

| Cryptomatte | R27.x |

| Resume | R27.x |

| MaterialX | R27.x |

| Advanced Light Selection | R28 |

| RIS Apple Silicon | R27.x – R28 |

| OSL mutable context | R28 |

| LookdevX for Maya | R28 |